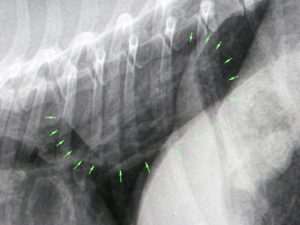

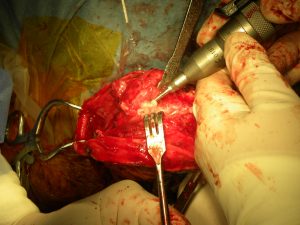

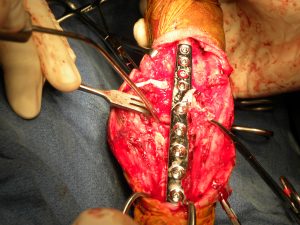

飼い主の方は頬が腫れてきたので、虫にでも刺されたのではないかとおっしゃっていたが、恐らく他の犬に襲われたことがあり、その時瞬間的に噛まれていたのを気が付かずにいて、そこに咬傷による化膿(膿瘍)を形成していたと考えられる。毛を刈って確認してみると皮膚表面は壊死をしており、内側には液体がたまっていた。内用液を採取して検査してみるとまさに血膿(赤血球、細菌と好中球、変性好中球、マクロファージ、細菌の貪食像)であった。その後切開排膿、生食水で十分な洗浄後、壊死部のデブリードメンを行ない、ガーゼ交換はwet-to-Dry法による2~3回

/日、その後肉芽組織が十分上がってから、傷の縮小、そして1か月以上かかったが完治となった。