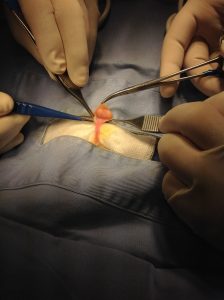

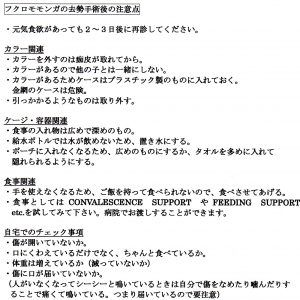

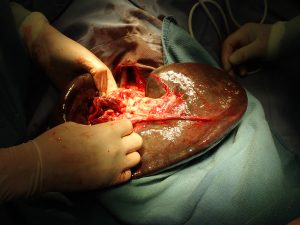

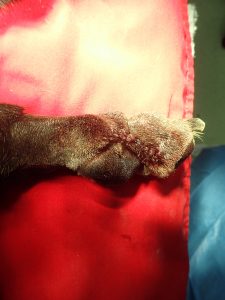

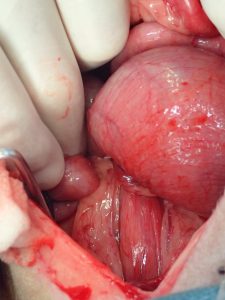

4歳の雄のゴールデンレトリーバーが急性の膿皮症で来院し、外用処置をしようとしたところ、どうしても嫌がって抵抗するので、飼い主の同意を得て鎮静麻酔をして処置することになった。ミタゾラムとブトルファノールの投与とプロポフォールによる短時間の鎮静麻酔だった。10分ほどの外用処置を終え、覚醒してきたので入院室に移動した。ものの30分もしない内にスタッフが入院室に行ったところ、横臥になって頻呼吸、意識混濁の状態を確認、すぐに高体温になっていることがわかり、検温すると体温が42.4℃になっていた為、冷水中に全身を浸し、同時にショックドーズのリンゲル液の静脈輸液を行った。冷水浴30分ほどで体温39.5℃になり、呼吸や意識状態もやや改善してきたため、酸素濃度の高く維持したICUに移動。その際、皮膚病で毛刈りをした部分に紫斑と点状出血が見られていた。輸液の前に採血した血液検査結果を見ると、血小板の低下(13000→4000)があったため、すぐに低分子ヘパリンの投与開始、数時間後には嘔吐、や低血糖性発作(Glu46)及び暗褐色尿(ミオグロビン尿)、タール状便が見られたため、グルコースの静脈投与及び点滴にも添加し、さらに制吐剤としてセレニアも投与した。その後の血液化学検査でALT270→697・AST4155→over・CK over・BUNとCreの高値、K6.1、等の熱中症と似たような血液所見が得られた。心筋のダメージもあり、心室性期外収縮から心室性頻拍に至り、意識もほぼ消失する状況が続いた。そして軽度~中等度の痙攣や遊泳運動なども間欠的に見られた。しかし入院室は常に26℃前後の温度管理がされており、熱中症になるとは考え難い。そこで悪性高熱症の資料を検索した結果、ほとんどがヒトのデータしかないが、以前から吸入による全身麻酔薬により、遺伝的素因のある人(RyR1遺伝子・常染色体優性遺伝)が骨格筋細胞内のカルシウム誘発性因子の放出を暴走させ、細胞内カルシウム濃度が急激に増大し、筋収縮が起こることによって高熱が発症すると言われている。この反応に拮抗する薬剤がダントロレンという筋弛緩剤で直接リアノジン受容体に働き、カルシウムの放出を阻害する。

そこでダントロレンを知り合いの病院に譲っていただき、大型犬には少ない投与量だったが、とりあえず1本しか手に入らなかったため、まずダントロレンNa20mg1本の静脈投与を開始、2日目と、3日目にも製薬会社から1本づつ手に入ったため、毎日1本ずつ静脈投与をしたところ、ASTが>4332→1309→377→86 CKがover→>2036→1866→270 と急激に改善し、BUNやCreも正常に近づいて行った。血小板も4000→32000→52000→146000と改善していった。1週間後には一般状態も改善し、一時退院していただき、その14日後には血液検査データがかなり正常に近くなり、1か月後の検診では元通りの元気なワンちゃんの生活をしていた。また検査データのすべてが正常となっていた。

以上の経過から考察すると、ダントロレンの投与に劇的に反応したことから、明らかに悪性高熱症と診断できる。そして、ヒトの場合MHを誘発する薬物として、ハロセン、ペントレン、エンフルレン、イソフルレン、セボフルレン、サクシニールコリンなどが挙げられている。また一般的に安全な薬物としては笑気ガス、バルビツレート、プロポフォール、フェンタニール、モルヒネ、局所麻酔として、リドカイン、メピバカイン、ブビバカイン、塩酸プロカインさらにベンゾジアゼピン系(セルシン、ホリゾン、ミタゾラム)などが安全な薬剤とされているが、あるデータを読むと、プロポフォールは安全と考えられているが、プロポフォールだけでも発症例があったという報告があるので、動物でも今回のようにプロポフォールを使用した犬にもMHを発症する可能性があることを一応念頭に置いておく必要があると思われた。ヒトでは1万人に1人の確率で起こるとされ、犬ではもっと確率が低いかもしれないが、ダントロレンNaはお守りとして1本~2本は冷蔵庫に置いておくとイザという時に助かるのではないでしょうか。