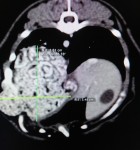

9才の猫が以前から重度の便秘で治療していて、最近になり食欲が低下していたが、食欲が無くなって6日間程たって来院し検査をしたところ、肝臓の酵素(ALT・AST)が上昇し、胆道系の障害もあり(ALP)も上昇、さらに黄疸(総ビリルビン上昇)が出現していた。肝臓が以前からみると腫大していたので、針生検(FNA)により細胞診をしたところ、脂肪肝になっていた。猫ちゃんの状況(重度慢性便秘や合併症)や性格などを考え、胃チュ―ブの設置をご提案したところ、同意が得られたので、胃造瘻チュ―ブを麻酔下で設置。その後チューブフィーディングにより少量づつ頻回投与から徐々に容量を増やし、体重管理をしながら、飼い主様に通院していただき、十分家庭でできるようになってから、自宅でチューブ周辺の衛生管理も含めて実施していただいた。胃チューブ設置後約2週間で黄疸は無くなり、肝酵素も正常になっていった。最終的に1か月半ほどで、やっと胃チューブからでなく、自力で食べるようになったため、2か月後にチューブを抜去することができた。平均的には長くとも1ヶ月前後で抜去することが多いが、今回の場合は重度の便秘と肝障害が強かったこと、さらに口唇部粘膜に化膿性肉芽腫の存在や重度歯周病による動揺歯が2本あったことなどが重なり、自分から採食し難かったと思われる。現在は歯科治療と化膿性肉芽腫切除も終え、元気になり通常通りの食事ができている。猫の肝リピドーシス(脂肪肝)にはこの胃チューブによる食事管理が欠かせない治療方法になっている。

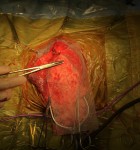

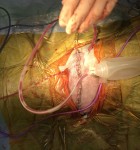

胃チューブ装着の様子

胃チューブ装着の様子

胃チューブのX線による確認

胃チューブのX線による確認

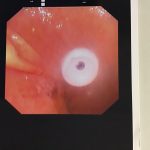

内視鏡で胃内から見たチューブ先端の形状