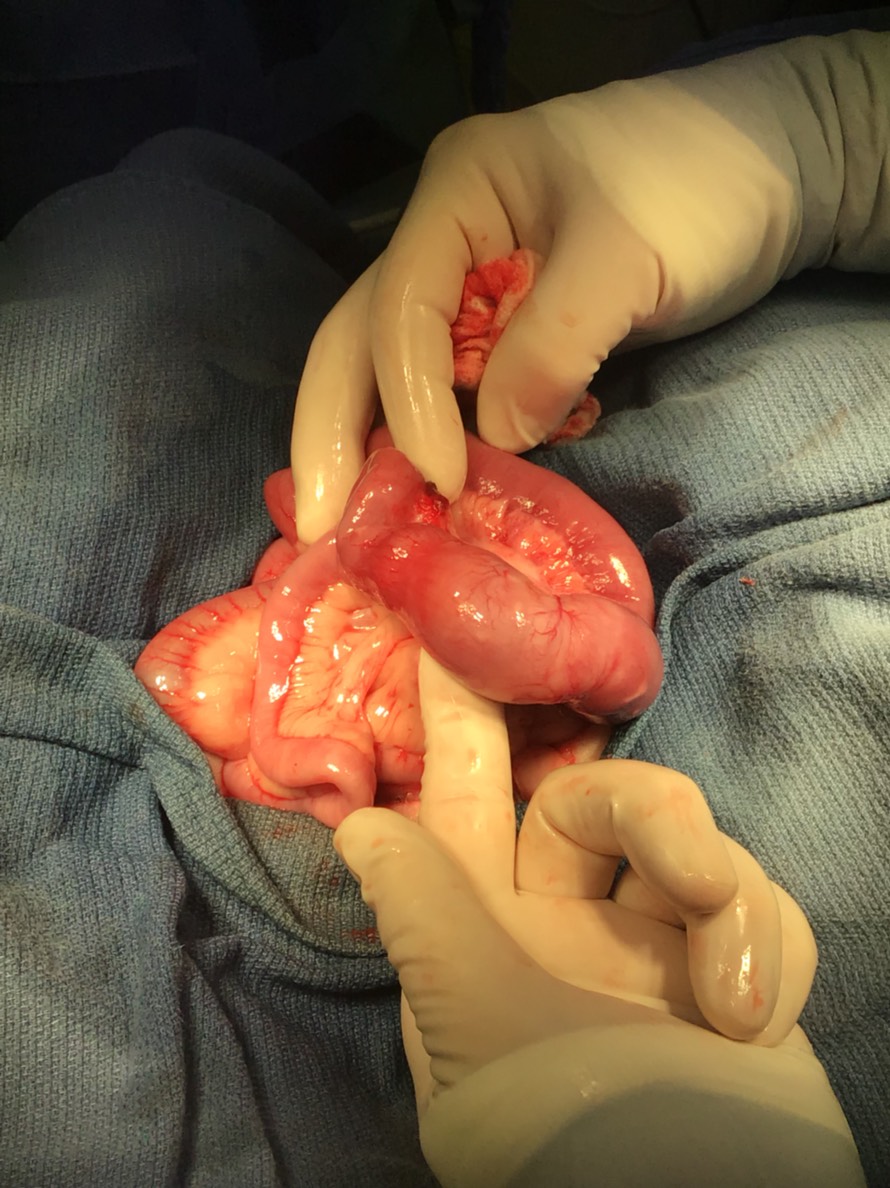

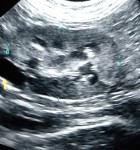

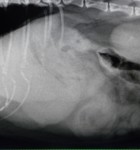

数日前から元気が無く、食事を食べる勢いも無いとの主訴で15歳のイヌが来院された。身体検査では体温が39.5 ℃と発熱しており口腔粘膜は蒼白であった。血液検査ではヘマトクリット値は17.2 %で重度に貧血しており、CRPは14 mg/dlと高値であった。血液化学検査では異常は無く、レントゲン検査および腹部超音波検査で軽度の脾腫以外の異常は無かった。血液塗抹では赤血球の大小不同があり、球状赤血球の顕著な増加、多染性赤血球、ハウエリジョリー小体、赤芽球の出現が確認できた。網状赤血球数も増加しており再生性貧血と判断した。自己凝集は無く、クームス試験は陽性であった。これらの所見から免疫介在性溶血性貧血と診断した。

一般的にIMHAの治療としては免疫抑制療法を行うが、その主軸となるのはプレドニゾロン(ステロイド)である。プレドニゾロンに加えてその他の免疫抑制剤を併用することもある。また、重度の貧血の場合は輸血やヒト免疫グロブリン製剤で免疫抑制療法が効果を示すまでの時間稼ぎをする必要がある。また、IMHAは血栓症や播種性血管内凝固(DIC)を高率に併発するため要注意である。

このイヌでも来院初日より免疫抑制療法、抗血栓療法や輸血、補助療法を行うことで、一命を取り留めた。退院後はプレドニゾロンを漸減し、その他の免疫抑制剤に切り替えていった。

IMHAは致死率の高い緊急疾患と考えらており迅速な対応を必要とする。

写真では多数の球状赤血球が確認できる(正常な赤血球は真ん中が白く見えるが、球状赤血球は小さく濃く染色される)